十八岁那年,我正在念高三。

我幻想着生日那天,我爸会给我来一个爱的拥抱,然后无限动情地说一句:

好儿子,过了今天,你就长大成人了,爸真为你骄傲!

事实证明,这句没皮没臊、又略显矫情的话,99%的中国的父亲是说不出口的。

所以十八岁生日那天,真实的场景应该是这样:

我爸一杯二锅头下肚,嘴巴一抹,然后严正警告道:

狗日的,十八岁了喔,以后千万不要干违法乱纪的事哟,不然就得蹲监狱、吃枪子儿!

这种中国式父亲最直接而纯粹的释爱方式,反而让我们这一代年轻人最是受用。

正在扒饭的我,闻言笑得合不拢嘴,因为我想到的是:

十八岁的我,可以去派出所办张身份证,然后光明正大地带妹子去酒店开房。

在我憧憬男女那点事儿的时候,却忽略了最重要的一点:我缺的不是开房的资格,而是一个愿意陪我开房的姑娘。

也许每个年满十八岁的小青年,都会在心底默默地为自己许下一个小小的心愿。

比如:

十八岁,请让我精忠报国,收复钓鱼岛;

十八岁,请跟我一起信春哥,得永生;

十八岁,请教会我有仪式感的装逼;

曾经看过冯唐写的一本书,这本书的书名,其实就是我们那代人,在正值青春的时候,最想要的东西:

十八岁,请给我一个姑娘!

(文章部分图片来自网络,侵权即删)

在大姨妈和遗精频率最旺盛的年代,怎么才能拥有一个姑娘?

这估计是青春期里最痛苦的烦恼。

读书那会儿,耍朋友跟搞地下工作没有什么区别。

我所在的学校,每周一的升旗仪式上,教导处都会通报谁谁谁早恋,谁谁谁屡教不改,谁谁谁留校察看

残酷的校园刑法之下,妹子们吓得人人自危,哪还敢去谈恋爱。

于是男生恋爱的对象往往会从本校转移到其他学校。

高中时期最流行的两个情感职业就是网友和笔友。

在基友的助攻下,我跟他们学校一绝色女子确立了笔友关系。

频繁的书信往来,便由此萌发了想见一面的冲动。

那时候,女生见男生的目的很单纯,只是想看看对方帅不帅,如果帅的话,那就谈一场甜甜的恋爱。

而男生见女生的目的,则更为简单:只为结束处男!

在荷尔蒙‘通货膨胀’的青春期,处男的价值,连厕所里擦屁股的卫生纸都不如。

因此,那些免费出卖肉体贱卖男性贞操的行为,成了无知小年轻内心世界里最肮脏的交易。

尤其一些屌丝还经常吹牛X说,处男逛按摩店,完事后不但不要钱,还能领个大红包。

于是,你信以为真,以为按摩店的存在,就是处男最后的收容所,小姐们一见到你,个个都乐得合不拢腿。

想当初为了摘掉处男的帽子,我也曾无数次路过县城的红灯区,期盼着门口嗑瓜子儿的妖精们,能朝我喊上一句:帅哥,进来耍会儿嘛!

只要她敢开口,我就敢走进去,然后假装老练地问一句:快餐多少钱!

可恨的是,我走了无数次,就差在脖子上挂一个我是处男,求破!的牌子了,却依然无人问津。

是我长得不好看?还是我不像社会人?

心理上的打击,差点让我得了抑郁症。

也就是在这个时候,笔友的出现,让我重新找到了希望的曙光。

为了跟笔友奔现,我决定向班主任请假。

我不知道其他学校请假的难度系数有多高。

反正在我们学校,高三学生想要请假的话,只有两种可能:

一是:家里死人了,你要去奔丧;

二是:家里没死人,是你不想活了。

如何才能说服六亲不认的班主任,让他痛痛快快地给自己批一个长假?

一夜没睡的我,发动了所有的脑细胞,想了各种请假理由。

第二天,我给家里人打了电话,把爸妈叫到学校,然后一起去办公室给班主任施压!

我请假的理由很简单:十八岁了,忍了十几年的包pi,是时候该抽时间去割掉了。

结果,班主任还是拒绝了,他鼓励我说,继续忍着,等高考完了再割也不迟!

好在我爸比较重视,他说这不是忍不忍的事,而是关系到传宗接代的大问题!

于是,一个简单的包pi手术,被三言两语就升级到断子绝孙,杀人诛心的程度,班主任终于批了假。

一出校门,我就想着开溜,可事实哪有那么简单,我被父亲直接送进了县医院手术室。

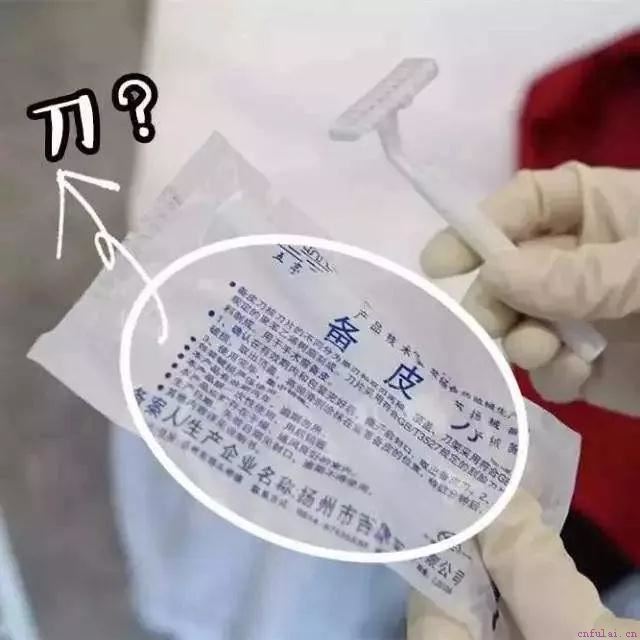

做过包pi手术的人也应该都知道,在手术前,要用备皮刀刮掉下体的毛发!

尴尬就尴尬在,以前这个活儿,都是护士小姐姐亲自操刀。

当xx被温暖的手指捏起来处理的时候,如果你还不石更,那你铁定是个柳下惠。

给我刮毛的护士姐姐应该是个新手,她见我身体起了反应,居然小脸一阵通红。

而躺在床上的我,自然也好不到那儿去,毕竟,这是一件既无耻、又丢人的事儿。

等到清理完毕后,主刀医生开始在上面涂消毒液,我明显感觉到下体一阵冰凉,所以抬起身子,紧张地问道:

医生,你不打麻药咩?

打个锤子,蚂蚁咬一下就过去了,放心,很快!

老子真的信了他的邪!

接下来的几分钟内,我在意识和痛感完全清醒的情况下,亲眼目睹了他像裁缝一样,拿着锋利的剪刀对我的下体一阵狂剪。

我无法形容当时有多痛,如果你非得问的话,请自动脑补1855年,正在净事房接受阉割的大太监–李莲英。

为了见笔友一面,我经历了跟古代太监阉割时一样的痛楚!

手术的最后,医生会在你的G头下安装一个塑料环,拧紧上面的螺丝,前端只留下一个撒尿的孔,这就算做完手术了。

(类似这种环,我用的那种还带锯齿)

从医院出来,我问父亲手术花了多少钱,父亲说找的医院熟人,只象征性地收了80元。

父亲说完,我一下就明白了人家不打麻药的原因。

既然手术也做了,罪也受了,我想没有人再阻止我去见笔友吧。

所以当天下午,我就提着两瓶消毒液,迈着螃蟹步,坐上了开往笔友县城的班车。

第一晚住在基友家,基友是一个非常靠谱的僚机,他在我赶到之前,就已经帮我敲定了跟笔友见面的时间和地点。

于是第二天一早,我们就相聚在了一家溜冰场里滑旱冰。

08年以前,中国绝大多数小县城,还没有高档的电影院和优雅的咖啡馆。

对于消费能力较低的年轻人来说,约会的最佳场所,就是放着DJ音乐的旱冰场。

在旱冰场内,我第一次见到了心心念念的笔友妹妹!

说实话,她本人比大头贴上的还要漂亮,嫩白的瓜子脸,纤细的美腿,坚挺的呃,非礼勿视!

除了笔友本人,她还把她的姐姐也带来了。

姐姐穿着一条格子小短裙,个子有点高,而且年纪轻轻,就发育成了诱人的S型我感觉这一趟没有白来。

在滑旱冰的过程中,基友再一次充当靠谱的僚机,他告诉俩姐妹,说我不会溜冰,而且刚做了个小手术(没说是割包pi),让她们多带带我。

就这样,两个体贴的女孩分居在我两侧,我一手拉着一个,忍着下体的余痛,卖力地滑着外八字。

基友远远地盯着我,男人与男人之间,只需一个眼神,就能读懂里面的淫荡。

没骗你吧,这一趟,你血赚!滑到身边的基友,悄悄地在耳边说了一句。

被他的话一刺激,我忍不住打量着身边两个女孩,从脸蛋看到脖子,再从脖子看到胸口

我感觉身体有点异样,赶紧收敛心神,准备默念几遍阿弥陀佛,色即是空!

恰在此时,我左手的手心突然被人故意挠了一下,痒痒的,很舒服。

我侧眼望去,发现挠我手心的人是姐姐,她冲我暧昧地一笑。

突如其来的骚,闪了老子的腰。

我感觉身体开始急剧变化,下身越发的肿胀和疼痛。

为了不当众出丑,我忍住诱惑,狠心放开了她们的手,只说自己想单独一个人滑。

就在我放手没多久,基友跟了上来,一把抓住我就往姑娘那儿凑。

我感觉情况很危急,来不及多想,大声喊道:快放开我!我

别怕,有我在,来,走你!!!

只见基友手上突然一发力,把我整个人朝妹子那儿甩了过去

啊,雅麻蝶

惊恐中,我的身体被迫撞在了姐姐的屁股上!

完了,好像断了!!!

来不及感知下体的麻木,慌乱中,我双手一抓,入手处饱满挺拔。

我知道我抓到了什么,但下一刻,冲撞后的反弹,让我身体失控,仰面摔在了地上。

姐姐转身见我倒在了地上,下意识地就要过来拉我起来。

她她她今天可穿的是短裙子啊!!

这种千载难逢的窥视机会,对此刻的我来说,简直就是一种折磨。

不要过来!你不要过来我痛苦又绝望地朝她喊道。

然而,她离我实在太近,躺在地上的我,在冰火两重天的煎熬之下,眼角的余光最终还是看见了不该看的东西。

白白白色的!

在强烈的感官刺激和视觉冲击之下,我的身体再也不受控制地爆发了。

怒龟出海,血流如注,整个裤裆瞬间被鲜血染得通红!

此时此刻,我只觉得天旋地转,四肢僵硬,双目无神,这是死亡前的征兆。

都说人临死之前,脑海里会像放电影一样,回顾自己的一生。

而此时,我的大脑却像一台100核的CPU,以每秒千万亿次的运算速度,迅速回忆起了一副副不堪入目的画面。

我看到1988年的保健院门口,父亲抱着刚出生的我一路亲个不停,最后我一泡尿滋在他笑得合不拢嘴的门牙上。

我看到三岁那年,那个被无数男人YY的美丽小姨,将我抱在她又香又软的怀里,眼神带电的她,总喜欢伸出纤纤玉手,像弹弹珠一样弹着我的小鸡鸡。

我看到百年之后,我跟基友双双搬进了墓园,每逢清明时节,去祭奠他的子子孙孙能从坟头跪到高速路收费站。而我,就因为这次流血事件导致断子绝孙,死后连个烧纸钱的人都没有了。

惨,真惨,真他妈的惨!

哎呀,大强,你兄弟来大姨妈啦!

瞧见我裤子上的血迹,姐姐吓得尖叫起来,刚喊完才意识到错了。

不是不是,他他他那里爆炸了!

我又羞又臊地躺在那儿,眯离的眼缝中,看见基友慌张地跑了过来,我真害怕他悲伤地告诉我:拿刀割了吧,都摔烂了!

然而,基友竟然当着女生的面,很傻逼地朝我来一句:

兄弟,你别吓我啊,快!赶紧动一下试试!

我动尼玛个锤子

畜生快点带我去医院!我抓着他的衣领,撕心裂肺地说道。

基友见事态紧急,也不敢大意,扶起我后,一路上安慰个不停。

没事的,兄弟,就算将来不能生育了,我让我媳妇多生一个儿子,然后过继给你!

我双眼一翻,差点气晕了过去!

这他妈是传宗接代的问题吗?

这明明是关系到下半生性生活的问题啊。

去医院只是说说而已,我们4个学生兜里加起来也不到一百块,所以只能去附近的小诊所。

悲催的是,主治医生当天有事不在,店里只有一个跟我们年龄差不多大的徒弟。

情急之下,哪管得了那么多,直接让他徒弟医治。

没事,没事,先清理血迹,消个毒先!

那个徒弟一边安慰我,一边让基友帮忙脱下裤子。

没等我反应过来,他就用医用棉蘸着不明液体,朝我的患处上擦拭!

啊!!!!

我厉声尖叫,这傻逼给我擦的不是双氧水,是酒精!!

没事,没事,只是拿错了,涂点酒精也没事。

我气得脸色苍白,感觉自己今天就要交代在这儿了。

等处理完血迹后,那徒弟拿着一张撕开的创口贴,盯着我的xx看了半天,也没找到合适的位置,无奈只得放弃,最后给出的诊断建议就一个字等!

说是等到欲火散去,自然疲软后,身体就不会再疼了。

于是

一分钟过去了

两分钟过去了

十分钟过去了

两个男人就这么盯着一个男人的私处傻看了十几分钟。

这个我觉得你们还是送大医院吧!

那个急于想证明自己医术的徒弟,最终还是放弃了。

基友搓着双手看着我,等待我的答复。

而欲哭无泪的我,脑子里只有一个念头:我不玩了,我想回家

(完)

注:本文并非虚构!