作者

奔跑的小郭,苦逼医学生 未来的精神科大夫(别问我要几年),文静的外表下包裹着一颗放荡不羁的心

生活中,是不是有些人,虽然素昧谋面,却倍感亲切,有些事物,即使从未见过,却似曾相识,这温暖的熟悉感从何而来?

上一期,我给大家介绍了人际与评价、印象有关的晕轮效应(普希金用生命证明:爱上男神(女神)可能是一件很恐怖的事情),而这一期,我给大家带来更加有浪漫色彩和更有趣的一个心理现象——曝光效应。也许这个现象,能让你对文章开始提到的现象有一个理解。

·我的眼底,早已印下了你的影子

曝光效应是社会心理学的概念,又称为暴露效应、接触效应等,指随着事物在我们眼前出现的次数越多,我们对其熟悉程度会增加,好感度也随之上升。构造主义心理学创始人铁钦纳称这种熟悉感为“如沐春风”。

曝光,本来是摄影术语。指按下快门后,物体发射或反射的光线透过微小的光圈,在胶片上发生化学反应使之显影。

人眼的结构酷似一个相机,有折射系统,有显影系统,曝光效应的名字由此而来。

·只是因为,在人群中多看了你一眼

熟悉程度是决定好感度的一个重要因素。二十世纪最有名的社会心理学家之一扎荣茨对曝光效应做了大量的相关研究,以证明这种因单纯对某事物熟悉而产生的好感。他让一群人看某个学校的毕业相册,而这之前,他们不认识相册中的任何一人。看完相册后,他挑出相册中出现过的人的照片,并让他们对这个照片上的人进行评价。结果是,那些在毕业相册中出现次数较多,出现次数达到几十次的人格外容易受到青睐;而只出现过几次的人则并不是那么受到喜欢。

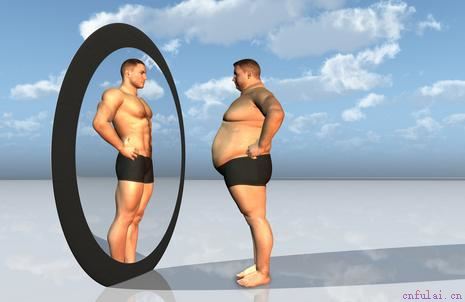

我们有时对照片中自己的形象不那么满意。因为我们每天都照镜子,对镜子中自己的形象更加熟悉;而照片和镜子是左右颠倒的,左右有着细微的差异,但这也躲不过精细的大脑。因此,相对于镜子中自己的形象,我们有时可能不是太喜欢我们在照片中的样子。这不是一个偶然的现象,而是镜子欺骗了你的大脑。

我觉得,人的心灵像一间屋子,门只有固定大小,一次进入的信息不能超量。而新事物对我们的刺激和信息量是巨大的,短时间内想要一次性接受,会产生一种“拥挤”的不适感。而低频度、低强度的曝光,就像是把一件事物的特性拆分成几个小部分,依次、缓慢地送进房间内。这样,在多次曝光后,再完整地接受这件事物的所有属性就变得容易多了。

现在,你是不是想起自己上学时,那个虽然从未和你说过一句话却让你说不出原因的喜欢的邻家女孩?或者是那个自己有特殊好感的,经常和自己走同一条路放学回家的高年级男生? 每当你看到Ta熟悉的背影,仿佛置身于樱花烂漫的小路上,阳光懒洋洋地洒在你的头发上、肩膀上,呼吸着温暖的空气,多么的惬意。正因为这个效应的存在,年少时的我们才会有这么多的懵懂和幻想。

·曝光效应在生活中的应用

曝光效应在生活中的应用非常广泛。而广告和消费领域是曝光效应大显身手的绝佳场地。公司和产品在刚上市时,通过不断的曝光,增加出现次数,可以促进消费者对产品的熟悉程度,从而增加购买机会。黄金时段的广告、电视剧电影中的广告植入,都充分地利用了这一原理,目的就是增加消费者对产品的熟悉度和好感度。

既然和评价有关,就可以寻找它在人际交往中的应用。通过对人际交往的吸引力的相关研究发现,我们见到某个人的次数越多,便越觉得这个人招人喜欢,让人愉快,所以,多多在自己喜欢的人面前出现,即使什么也不做,也可以收到很好的效果。

熟悉程度可以增加好感度,而我们想要增加自信,一个很好的方法就是照镜子。每天都与自己相见,我们就会渐渐爱上自己。记得小时候有一本漫画叫做《阿衰》,主角阿衰是一个非常倒霉的学生,但是每次他收到挫折和打击时,都会掏出一面小镜子来照一下鼓励自己。当时觉得作者这样画很傻很不可思议,而如今看来,作者这样安排可能真的是有道理的。

·最后要说的

曝光效应虽然很神奇,但是是有自身的限制和缺陷的,如果使用不当或者不注意,可能适得其反,弄巧成拙。

1.如果使用对象在最初的态度最初的态度是中性或者积极的才可以使用曝光效应,如果使用对象一开始就表现出了强烈的厌恶,那么曝光只会增加厌恶感,而不会起到预期作用。

2.过多次的曝光反而会引起厌恶。

3.长时间、频繁的曝光效果不如低频度和低强度刺激产生的效果好。

4.虽然这两期的内容都是一些可以用在追妹子和汉子的心理学知识,但是,真正稳定和和谐的恋爱关系是建立在性格相容,相互信任和关爱理解的基础上的,技巧也许可以给你一个好的开始,而一个好的过程,是要两个人共同努力,没有捷径可走的。

— END —

文章来源于热门心理学原创科普公众号:helloweixinli,。

转载/合作/心理咨询联系微信:yumuxinli(语沐心理)。 违规转载一经发现即追究法律责任。