关键词:想弥补,不想分手怎么办?

问:男友不理我了,因为这次考试想要他陪,我觉得一个女生去那里太危险了,结果他的考试时间跟我相撞了。他跟我解释他不去了,他说我听不进去,就叫他父母来。

因为他之前答应过我要陪我去的,我就订了酒店,但后面他又说不去,我要退就需要手续费什么的,就叫他父母多给我几百。

我觉得一个女生住好一点的酒店没什么问题,毕竟男友之前答应了又食言,没办法保护我,所以我就跟他父母要了钱,他父母给了。但从此以后他父母对我的印象就很差。

他父母还说这应该是我爸妈陪我去的,为什么当时我不让我爸妈接电话,因为我没让我爸妈跟他们说。我就说我爸妈家里有弟弟要带,没空陪我去。

他爸说让他妈妈陪我去,我当时听成伯伯了,以为是男的,我就没答应。所以说这件事情就是误会,我跟我男友说了,叫我男友去跟他父母解释,他又不去。就这件事情,他父母叫男友要跟我分手。

我男友上次在电话里跟我吵了起来,他同学听到了也叫男友跟我分手,说我说话很离谱。因为这两个事情加起来,我男友就觉得我不太好,男友说特别是连他同学也劝他。

今天早上我去他家时哭了。跟他承认是我不好,也叫他别被人左右。他也不说话,说他要考虑分不分,电话不接、信息不回4天了,我想过弥补,带饭给他吃,可是他不接电话怎么办。

他是那种性格内向的人,我每天吃不下睡不着,在等待中很煎熬,不想听到他说分手,如何是好。

冷爱回复:

今天通过这个文章,可以为女生们构建一份《安全指南》。

在开始今天的讨论前,先说一点跟「安全」无关的题外话。

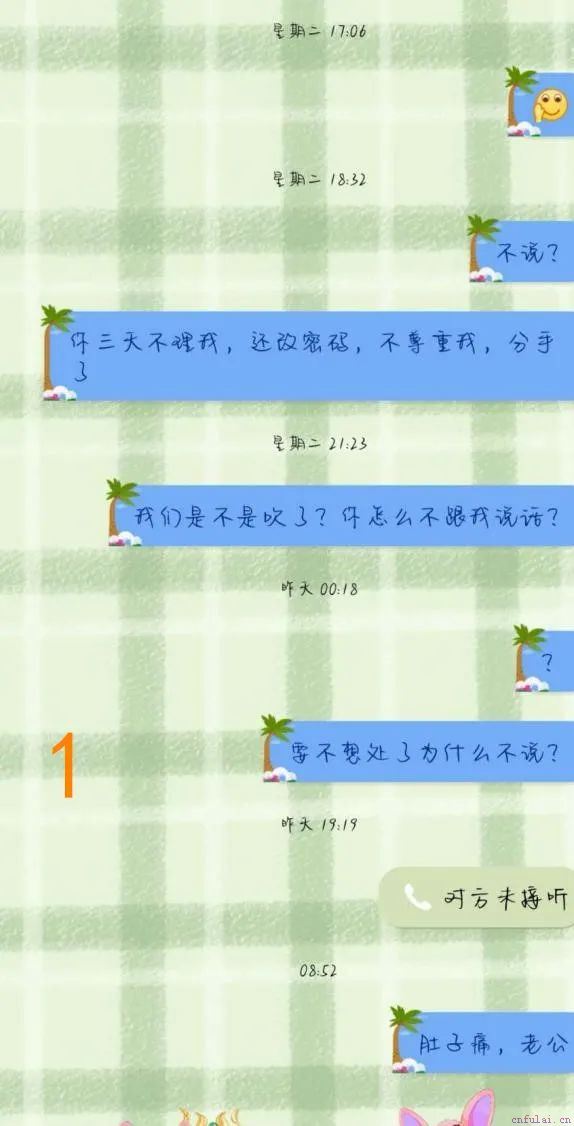

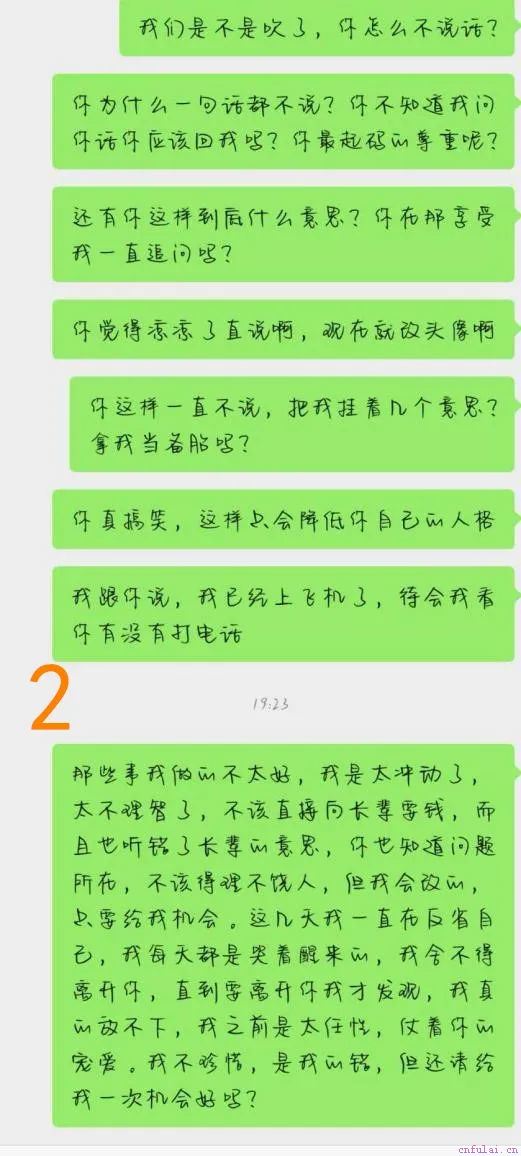

这个故事,最初吸引我的其实是里面的聊天记录。

通过这份聊天记录,我们可以看到这样一种人:不管是男生还是女生,都有一种喜欢讨好别人的人,他们会跟你撒娇,会试图去取悦你。

但是,也正是他们,在你没满足他们的时候反过来指责你。

「讨好」跟「指责」,就像同一个硬币的两面。

这一点,在这份聊天记录中体现的淋漓尽致。

这位女主,上一句还在说对方:“你真搞笑,这样只会降低你自己的人格”,下面马上说“那些事我做的不太好,我太冲动了……”。

另外一张聊天记录里也是这样,她说:“你不理我,不尊重我,分手吧,分手”,过了一段时间后就说,“肚子痛,老公”,完完全全一个讨好者的面目。

在这里,我特别希望通过这个故事给所有喜欢讨好别人的人一个警醒:

喜欢讨好别人,只会让自己时常感到心寒。

同时也给其他所有人一个提醒:当有人讨好你时,一定要注意,这些人很大可能就是将来指责你的人。

接下来,进入我们今天的主题。

借着这个故事,我们想跟大家讨论一个普遍而广泛的现象:很多人,都对这个世界怀有深深的恐惧。

所以,我们想为这些读者提供一份安全指南,帮助他们面对令人不安的世界。

1

建立认知差异

对于世界的危险性,男性的感受跟女性的感受是截然不同的。

在我印象中,每次我跟公司同事们到一个新城市出差,男生们往往大大咧咧地出去玩,而有些女生则会害怕得连酒店的门都不敢出。

通过这个观察,我意识到男女在这个方面确实存在着客观差异。

就像今天故事里的冲突,可能女生觉得需要被保护,男生则会觉得没什么危险,不需要去保护。

在这样的情况下,一个女生需要进行一个表达,向男生表达自己真的很害怕这样一种感受。

而男生,就要去理解这就是性别的差异、认知的差异等等。

2

区分客观的危险与想象中的恐惧

我们会发现,有一些危险是客观存在的。

例如,有一次我去一个小国家旅行,在入住酒店的时候,酒店的前台跟我说:“先生,请您在下午六点钟之后,不要离开我们的酒店。”

当时我就震惊了,我说:“还有这种规定?”

那个前台就说:“您如果离开我们酒店,我们就无法保障您的安全。”

然后我发现,酒店门口有一个安检的机器,每一个进入酒店人都被检查是否携带武器。

当时,我看着那些荷枪实弹的保安,意识到这里的治安就是这样,周围的危险切实存在,而且酒店前台已经给了非常明确的安全指引。

这就叫做「客观上的危险」。

那什么叫「想象中的恐惧」呢?

我不止一次有过这样的体验,有一次我在中国香港的家中,晚上洗澡的时候闭上眼睛洗头,在那个过程中我就感到有一点不安。

但理智告诉我,我家里没有别人,我的住所也在一个安保非常好的环境里,没有任何危险。

但是,当时我就是感觉害怕,所以赶紧把头发上的泡沫冲掉,把眼睛冲干净。当我睁开眼睛的时候,害怕的感觉消失了。

类似的体验,就如一些读者说的,“自己怕黑,即便一个房间明明很安全,到晚上也需要开灯睡觉”。

以上,这些都是「想象中的恐惧」,都跟我们的早期经验有关系。

我们要学会把这种「想象中的恐惧」跟「客观上治安层面的危险」做区分,意识到这是两种截然不同的东西。

构建了这些基本常识跟共识之后,下面我们来讲操作方法。

3

操作方法,分三个部分:

第一,寻求保护。

当我们还是孩子的时候,我们需要被无微不至的照顾。

那当我们自己第一次出远门的时候,可能需要监护人,或者一个非常可靠的人作为我们一个好的旅行伙伴。

这是一个人要成为独自面对世界的英雄之前必要的旅程。

所以,就像很多人刚上大学时去报到的时候,都需要爸爸妈妈的陪同,我们的第一次远行,确实需要被保护。

在这个过程中,我们可以在被保护的行动中模仿别人的行为。

比如说:怎么去买票?怎么选择一个恰当的、安全的住宿地点?怎么恰当地规划自己的行动?怎么去确保自己的人身安全以及财务安全等等一系列需要观察和模仿的过程。

这些都是必要的。

除了寻求恰当的保护,个人在日常生活中,比如时间比较晚时出门坐车,就记录一下车牌;出门的时候,尽可能处在有监控的环境中;在某些时间、地点遵守安全指引等等,这些全都需要我们去学习。

如果大家在这方面有更大的需要,可以通过评论告诉我们,我们可以提供实践层面更深入的行动指南。

总而言之,第一个部分,都是为了尽可能降低客观层面的危险,确保人身安全。

第二,怎样应对主观上的恐惧?

这也需要一个过程,需要一个第一次真正面对的过程。

比如,第一次真正独自出远门,然后有一个安全的体验,就可以覆盖掉过去一些不好的体验。

我们建议,第一次出远门,最好去一些核心城市的核心地段,整个过程都处在一个安全环境下,包括尽量在有监控的区域出入,包括结伴出行。

像故事里这个场景,女生觉得自己去考试很危险,那就找一个要去参加考试的女生一起去,这也是一种结伴方式。

又或者,一个人晚上睡觉,关灯就会害怕,那就多练习几次,比如关完灯,觉得害怕了,就把灯打开一会,觉得安全了再关灯。

这是一种反复的练习,通过这种练习的体验,逐渐覆盖那些恐惧。

因为很有可能这些恐惧来自于我们在婴儿时期的一些早期体验,而这些早期体验在一个非常深的意识深处,我们甚至察觉不到。

所以,我们需要反复地进行覆盖,反复地抵达这些深层次的情绪。

先抵达,并且觉察非常清晰,才有可能离开。

就像我前面谈到的,洗头时闭上眼睛的恐惧,必须是我一次又一次处在那个恐惧之中,我不去睁眼、不去行动,就在那个恐惧之中待着,真正跟那个恐惧连接在一起,就可能连接到一个更早期的体验,才能够慢慢地走出来。

总结一下,对于体验层面的恐惧、情绪上的恐惧,我们只能先去抵达,才能离开,然后创造新的体验,再去覆盖。

这样整个循环过程完成之后,基本上就可以解决这个问题了。

最后,除了以上几个方面,还有一个重点是——「安全」永远是一个性价比问题。

不管是「客观上的安全」,还是「主观上的体验」,都是一个性价比的问题。

客观来讲,越是昂贵的地方,一般来说安保措施就越好。

我们人人都可以努力奋斗,尽可能创造人生逆袭、提高生存的安全系数。

在主观上,「安全体验」也可以通过做咨询、参加一些课程,或者通过一些别的帮助形式去得到。

对于我们大部分需求,包括安全需求,其实都是有解决方案的,但这些解决方案都需要我们去付费。

另外,值得强调的一点是,我们要恰当区分对我们帮助的主体。

比如,这个故事里,男生的父母根本没有责任跟义务专门去保护女主。

人家会说,“那你父母干嘛呢?”

找男朋友帮助自己是可以理解的,因为这不仅是一个安全性问题,可能还有情感层面的陪伴需要。

可是,让人家的父母来保护自己,人家的父母倒是好差遣,说自己的父母有更重要的任务,变成了弟弟的安全比自己更重要,这就让人家难以接受。

“安全”是一个理由,但“安全”不可以成为恣意妄为的借口,送给这位姑娘,也送给其他所有的人。

本文插画,任何组织及个人未经许可,不得部分或全部使用